近日,工信部等七部門聯合印發《關于推動腦機接口產業創新發展的實施意見》,明確我國腦機接口技術發展目標。文件提出,到2027年,我國要在腦機接口關鍵技術上取得突破,初步建立先進的技術體系、產業體系和標準體系。受此利好政策刺激,相關腦機接口概念股連續多日大幅拉漲,多家相關上市公司表現出色。

業內專家普遍認為,該文件的出臺意義重大,標志著腦機接口被正式確立為一個獨立的戰略性新興產業,獲得了國家層面的系統規劃和支持。這也意味著,在醫療康復、智能交互等被視為核心的應用場景,腦機接口技術的實際落地和應用推廣速度將會明顯加快。

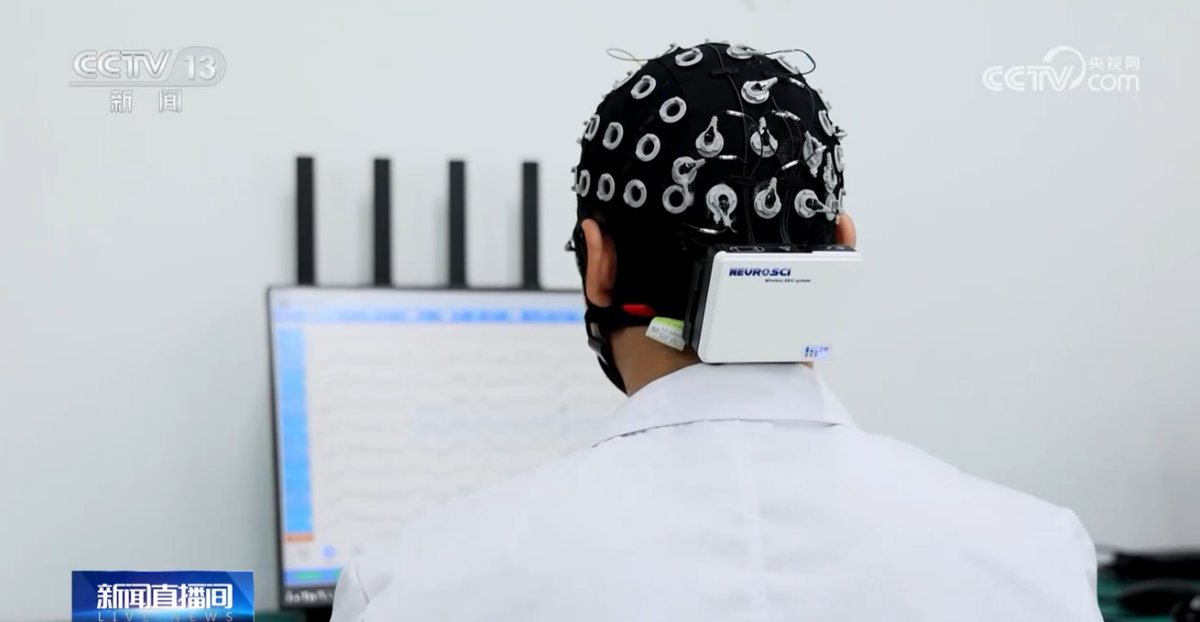

目前在國內的產業化道路上,腦機接口技術主要沿著兩條路線并行發展:侵入式(需要手術植入)和非侵入式(無需手術,多在頭皮采集信號)。其中,在非侵入式技術領域,睡眠健康成為落地的重要突破口。

就在今年7月,睡眠科技企業喜臨門與非侵入式腦機接口技術企業強腦科技達成獨家戰略合作,雙方計劃結合各自優勢,共同探索基于腦機接口技術的多空間睡眠解決方案,打造以“AI陪伴”為核心的智能睡眠生態體系。

雙方還共同推出全球首款引入腦機腦電技術的AI床墊 “寶褓·BrainCo”。該產品通過實時監測和分析用戶的腦電波信號,提供更加個性化的睡眠優化方案,加速開啟“AI睡眠”新時代。這不僅是技術應用的創新,也讓大眾能更直觀地感受到腦機接口如何服務于日常健康需求。

不過,在產業熱潮涌動之際,腦機接口發展仍面臨現實門檻。

中國信息通信研究院《腦機接口技術與應用研究報告(2025年)》明確指出,腦機接口技術目前仍面臨兩大核心瓶頸:一是腦信號解碼的精度和可靠性有待提高,二是如何有效融合來自大腦、身體、環境等多模態信息仍具挑戰。要攻克這些難題,并非單一學科所能完成,需要神經科學、材料科學、電子工程、計算機科學、人工智能等十多個學科的深度交叉協作。這種高度復雜的研發特性,也導致了單個項目的投入常常高達數億元。

此外,雖然人工智能算法極大地助力了信號解碼效率的提升,但要開發出能適應廣泛人群、不同場景的通用型模型,還需要持續的研究和數據積累。

據預測,全球腦機接口市場規模將達4000億美元,但產業分析也指出,預計到2035年前,整個行業的實際營收規模可能還不到15億美元。這個巨大的差距清晰地表明,腦機接口產業目前仍處于非常早期的發展階段,距離真正的商業成熟還有很長的路要走。

在這條充滿希望的賽道上,真正的競爭核心并非資本市場的概念熱炒,而是實驗室里日復一日的技術攻堅,以及如何將技術轉化為用戶真正需要、能夠負擔得起且安全可靠的產品。畢竟無論技術多么前沿,最終的目標始終是讓它真正服務于人,這才是腦機接口技術發展的根本意義所在。政策的支持為產業指明了方向,鋪平了道路,但最終能走多遠、走多好,還需要產學研各方腳踏實地共同突破。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞:

版權與免責聲明:

1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。

2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。

3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。

4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。